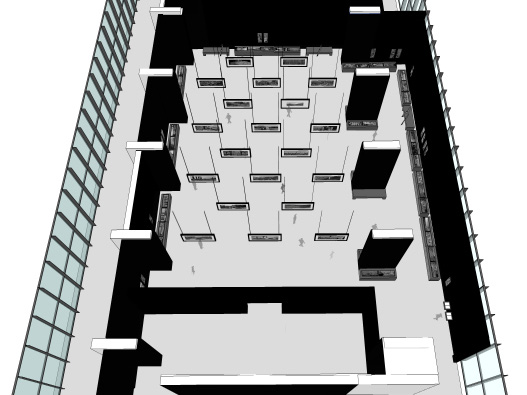

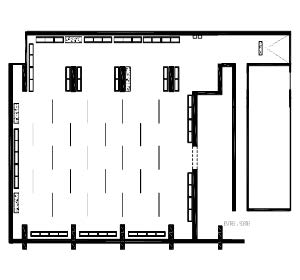

Scénographie

L’exposition est constituée d’un espace central où 40 photographies de format panoramique

124x260 cm sont suspendues dans un dispositif scénographique spécifique, alternant triptyque et diptyque.

En périphérie, 16 vitrines basses menuisées proposent une lecture horizontale de 52 photographies de

plus petit format (40x120cm) complétées par 18 photographies placées sur les cimaises périphériques.

La scénographie est conçue comme un réseau harmonieux qui accompagne sobrement la puissance

d’évocation des œuvres de Josef Koudelka. La visite, pensée comme une promenade rythmée mais

aléatoire, favorise les surprises visuelles et le renouvellement du regard.

Ce dispositif propose ainsi aux visiteurs de déambuler librement autour des œuvres, de découvrir celles-ci

dans leur singularité et leurs échanges.

Au fil du parcours, l’écriture abstraite et la rigueur du plan prennent en compte la façon dont la lumière

découpe les volumes et les ombres soulignant les plans verticaux et horizontaux. Ces différents niveaux

de lectures sont aussi complémentaires, la périphérie renforçant l’intensité de la trame centrale.

Celle-ci, verticale et ouverte, est ceinturée de vitrines horizontales, rappelant ainsi les rapports d’échelles

éprouvés lors de la visite d’un site archéologique : le monumental qui nous saisit dès l’arrivée puis la

découverte du détail qui incite à baisser le regard, à s’attarder si on le souhaite.

Dans un jeu de ré-invention et de re-découverte, par une mise en abyme de l’exploration, le visiteur est

invité à se placer dans un dialogue avec les espaces et le temps, face à sa propre expérience sensible.

C’est à la faveur de cette mission puis d’autres qui suivront – Transmanche, Conservatoire du littoral... - que Josef Koudelka va systématiser le choix du format panoramique et en faire sa signature pour les photographies de paysage.

À partir de 1991, il s’intéresse aux paysages en ruines qui deviennent un de ses sujets de prédilection.

De la ruine antique à la ruine de guerre à Beyrouth en passant par les vestiges de l’Empire soviétique

qu’il photographie alors qu’il est invité sur le tournage du film d’Angelopoulos Le regard d’Ulysse, l’idée

du désordre du monde l’habite, comme le montre son ensemble de panoramiques publiés sous le titre

Chaos.

Constatant une rupture de l’homme avec son contexte civilisationnel, il se tourne vers les lieux de la

Méditerranée, substrats d’une culture européenne. Pendant près de trente ans, il traverse 20 pays et

photographie environ 200 sites archéologiques, selon un protocole invariable. Du printemps jusqu’à

l’hiver, il voyage dans ces lieux et capture colonnes tombées à terre ou toujours dressées, ombres

franches qui découpent la géométrie des ruines et marbres éblouissants de soleil... L’hiver, il fait des

tirages d’étude, les analyse, les sélectionne méthodiquement pour livrer selon ses termes son « maximum

», ses meilleures images, les plus intenses, celles qui résisteront à l’air du temps pour entrer dans le

temps de l’art.

Le partage d’une expérience intime

L’exposition de la BnF témoigne de ce travail titanesque et révèle, outre sa maestria de photographe de

paysages, la singularité de Josef Koudelka, qui consiste à ne proposer ni un paysage d’histoire ni une

histoire du paysage mais un partage de son expérience intime du lieu. Dans la mission de la DATAR,

tout comme dans ses panoramiques de l’Europe du Nord ou de l’Est ou encore du mur entre Israël et la

Palestine, Josef Koudelka montrait l’éclatement de l’ordre millénaire des paysages au profit de territoires

industrialisés, découpés, meurtris, banalisés, de lieux devenus les signes d’un nulle part ou d’une impasse.

Avec Ruines, ses pérégrinations odysséennes l’ont conduit à sonder ce qui dans le fragment résiste

comme signe d’une totalité disparue. Dans une scénographie qui rappelle le parcours de visite d’un site

archéologique, les panoramiques verticaux et horizontaux de l’exposition se répondent avec une force

mémorielle qui semble renvoyer à la phrase de Prosper Mérimée : « Plus solide que les monuments, la

photographie ».

En refusant d’investir les codes traditionnellement attachés aux panoramiques – la vision englobante qui

place l’homme au centre, le regard parfaitement aligné sur l’horizon -, en renonçant au réconfort sublime

de la ruine romantique, Josef Koudelka opte pour des vues basculées, complexes, où s’architecture

néanmoins un désordre des ruines. Son regard étaie l’ensemble et construit ce qui reste à dire de la

beauté du monde.

Fragile et pourtant toujours là, trace pérenne et métaphore du temps qui passe, la ruine condense tous les

contraires. Servie par un noir et blanc contrasté, elle devient le motif photographique par excellence, celle

d’un émerveillement inquiet face à un paysage à la fois tourmenté et à la beauté sereine, d’où l’homme est

absent mais présent partout, en creux.

À cet égard, les paysages panoramiques de Ruines révèlent comme nulle autre série de Koudelka la dualité de son regard, solaire et grave, aérien et minéral, lyrique et implacable, tout à son sujet en ce qu’il semble faire sienne cette phrase d’Albert Camus face aux ruines de Tipasa : « il fallait retourner au combat avec cette lumière conquise ».

Publication

Ruines

Photographies : Josef Koudelka

Textes :

Alain Schnapp, historien et archéologue,

spécialiste du monde grec

Héloïse Conésa, commissaire de l’exposition,

conservatrice au dpt. des Estampes et de la

Photographie de la BnF

Bernard Latarjet, commissaire de l’exposition,

ancien directeur de la mission DATAR

Relié, 31,5 x 24 cm - Format à l’italienne

170 photographies noir et blanc, 368 pages

Prix : 55 euros

Coédition : Xavier Barral et BnF Éditions

À travers près de 200 photographies, cet important ouvrage retrace l’ensemble du travail de Josef Koudelka

réalisé sur les sites antiques du pourtour méditerranéen. Fruit de plus de trente années de pérégrinations

allant du sud de l’Europe jusqu’au Proche-Orient, du forum de Rome à Olympie en passant par Petra

et Alep, Koudelka a photographié selon un même format panoramique presque 200 sites archéologiques.

Ses cadrages étonnants et ses noirs et blancs aux puissants contrastes nous font redécouvrir certains

lieux mythiques, comme Delphes ou Pompéi. Parmi ses images, certaines donnent à voir des sites

désormais disparus ou mutilés suite aux récents conflits dans le monde arabe, tels Palmyre ou Bosra.

Ce corpus exceptionnel révèle l’homogénéité d’un empire, dirigé depuis Rome, durant des siècles,

la fascination que nous avons pour les ruines, mais aussi pour une civilisation fondatrice de la nôtre.

Pour accompagner ces photographies, l’helléniste Alain Schnapp a puisé dans la littérature antique et celle

des écrivains voyageurs des citations anciennes et modernes qui jettent un autre regard sur l’Antiquité et

ses ruines, et mettent en perspective notre approche du passé.

Contacts presse :

BnF Éditions

Hélène Crenon:

01 59 79 46 76 - 6 06 59 66 49 02

- helene.crenon@bnf.fr

Xavier Barral

Yseult Chehata:

01 48 05 73 01- y.chehata@xavierbarral.fr

Communiqué de presse

Pendant près de trente ans, Josef Koudelka a sillonné environ 200 sites archéologiques du pourtour

méditerranéen, dont il a tiré des centaines de photographies panoramiques en noir et blanc. De

ce projet singulier, la Bibliothèque nationale de France présente 110 tirages exceptionnels : un

ensemble inédit intitulé Ruines, qui révèle toute la force et la beauté du lexique visuel de Koudelka.

La BnF met ainsi à l’honneur l’un des derniers grands maîtres de la photographie moderne, un

photographe à l’œuvre monumentale, qu’Henri Cartier-Bresson considérait comme son « frère » en

photographie et dont il avait décelé l’ « œil de peintre ».

Cette exposition est accompagnée d’un don exceptionnel consenti par le photographe au département

des Estampes et de la photographie de la BnF de près de 170 tirages issus de cette même série.

« Les Grecs et les Romains ont été les plus grands paysagistes de l’Histoire et dès lors, pour moi, photographier le paysage, c’était donner à voir cette admirable science de l’espace, de la lumière et des formes. J’ai trouvé ce qui m’est désormais le plus précieux, le mariage de la beauté et du temps. »

Josef Koudelka, extrait de Rencontre, texte de Bernard Latarjet dans le catalogue de l’exposition Ruines

Une œuvre emblématique

Projet sans équivalent dans l’histoire de la photographie, la série Ruines est le résultat d’un travail personnel de trente années durant lesquelles Josef Koudelka a parcouru 20 pays du pourtour méditerranéen pour photographier les ruines de tous les hauts lieux de la culture grecque et latine, berceaux de notre civilisation. Si certaines images ont pu être exposées et publiées auparavant - Periplanissis (1997), Chaos (1999), Rome, théâtre du temps (2003), Vestiges (2013) – la série Ruines forme un ensemble de 110 tirages qui n’a jamais été montré. De la France à la Syrie, en passant par le Maroc, la Sicile, la Grèce ou la Turquie, ce sont 110 photographies panoramiques en noir et blanc qui livrent le regard de Josef Koudelka sur la beauté chaotique des ruines, vestiges de monuments transformés par le temps, la nature, la main de l’homme et les désastres de l’Histoire.

Le panorama :

un certain regard et une signature

Au fil du temps, le panorama est devenu la signature des paysages de Josef Koudelka. Il offre le moyen de se projeter en imagination sur les lieux mêmes qui sont représentés pour rejouer l’expérience du paysage et inviter le spectateur au voyage. Mais par l’usage singulier qu’en fait le photographe, le panorama, fragmentaire et bouleversé, est aussi à même de restituer l’image ambivalente de la ruine. Ces images à fleur de sol, en plongée ou en contre plongée, guident le spectateur sur des sites maintes fois reproduits et réfutent l’impression de déjà vu par le regard inédit du photographe. Alternance de vues lointaines et de gros plans, de fragments, de jeux d’ombres et d’étagement des plans, les photographies de Josef Koudelka témoignent d’une vision subjective et éclatée du paysage antique, qui pose la série Ruines comme une vaste allégorie du monde.

Le mariage de la beauté et du temps

Josef Koudelka ne souhaite pas immortaliser les ruines antiques, les figer dans une vision romantique

mais bien au contraire revenir encore et toujours sur les mêmes lieux pour en enregistrer les évolutions

liées au passage destructeur du temps et des hommes, de la nature qui reprend ses droits.

Amman, Jordanie, 2012 © Josef Koudelka /Magnum Photos

4

Chez le photographe, l’art et plus précisément la beauté, réaffirment leur présence au cœur de ce qui fait

et défait le monde. Pour lui, la répétition en tant que méthode et non en tant que motif est aussi justement

ce qui lui permet d’atteindre la bonne photographie, ce qu’il nomme son « maximum » : répéter les mêmes

gestes en accueillant à chaque fois une différence qui inscrit son œuvre non dans le passé mais dans un

devenir.

Dans les photographies de Josef Koudelka, la somptuosité des levers et des couchers de soleil qui

embrasent les pavements, les colonnes, les sculptures des bas-reliefs soulignent avec justesse la

merveilleuse géométrie des sites. Le choix du cadre étiré complexifie la composition et confère aux ruines

un caractère grandiose. Cette œuvre, digne d’un Sisyphe, est servie par toute une grammaire visuelle faite

de vues basculées, fragmentées, de panoramas sans horizons, sublimés par un noir et blanc puissant qui

révèle les jeux d’ombre et de lumière.

Héritage et destruction

Ces paysages sont une ode aux ruines de la Mare Nostrum et nous interpellent sur la nécessité de sauvegarder l’héritage de cette civilisation - dont certaines des traces photographiées par Josef Koudelka ont aujourd’hui disparu, détruites par les guerres et le terrorisme, comme à Palmyre. Le photographe valorise ainsi un territoire, aux origines de nos cultures d’Europe, riche des circulations qui l’ont façonné et des archipels qui le peuplent. Ce qui anime ici Koudelka comme dans l’ensemble de ses travaux antérieurs, c’est la recherche de la beauté, une beauté qui peut se nicher au cœur de la destruction mais qui, à l’instar de celle des ruines antiques, résiste.